多のう胞性卵巣症候群(polycystic ovary syndrome : PCOS) について

「両側の卵巣に_のう胞(水分で満たされた小さな袋のようなもの)_が多くできていて、卵巣自体も大きく」 なって、 「不妊」 の人達がいるということをスタイン先生とレーベンタール先生が報告したのは1935年のことだったそうです。

その後、「のう胞」と思えたものは(排卵していない)「卵胞」であり、 排卵が起きづらいために不妊になりやすく、

肥満/インスリン抵抗性/多毛/ニキビなどを合併することがあることもわかりました。

「多のう胞性卵巣・PCOS といわれた」 と心配して来院する方が多いですが、 (程度の差はあれ)多くの女性にみられることで、それほど稀なことではありません。 (生殖年齢女性の5〜15%といわれています)

経膣超音波検査が普及するに伴い、月経不順な方の多くがPCOSだということがわかってきました。

しかしながら、現在に至るも はっきりとした「原因」はわかっていません。

( 排卵しづらいっていう性質が 何万年の間受け継がれて、世界中でみられるってことは、人類の生存/子作り、繁殖に何らかの良いことがあるんだと思います。 〜子供ができないなら、そのような性質はとっくに淘汰されてしまったはず)

症候群(シンドローム)っていうのは いくつかの症状がまとまって現れることがあって、何か関連があるらしいけど、まだよくわかっていない(!!)ってことです。

肥満を伴うことが多いのですが、日本を含む東アジアでは痩せている人も多く、多のう胞性卵巣というのは1つではない(いくつかの要素が混在している)のではないかとも考えられています。

今のところ「ロッテルダム2003 の診断基準」といって、2003年にロッテルダム(オランダらしいです。)で行われた「専門家会議」で提唱されたものが世界的に通用しています。

それは。。。

1.

稀発排卵(月経不順)

〜

無排卵

2. 高アンドロゲンの所見 (男性ホルモン作用が強い..ニキビが多いとか体毛が濃いとか)

3. 多嚢胞性卵巣所見

(超音波検査で卵巣の中に2〜9mmの小卵胞が12個以上見える

and/or

卵巣体積が10ml以上)

上記3つのうち少なくとも2つがあった場合に多囊胞性卵巣症候群と診断する......というものです。

日本産科婦人科学会による診断基準(2024)では

以下の1から3のすべてを満たす場合を多囊胞性卵巣症候群とする

1. 月経周期異常

多囊胞卵巣 または AMH高値

アンドロゲン過剰症 またはLH高値

注 1)月経異常は,無月経·希発月経,無排卵周期症のいずれかとする.

2-1)多囊胞卵巣は、超音波断層検査で両側卵巣に多数の小卵胞がみられ,少なくとも一方の卵巣で2~9mmの小卵胞が10個以上存在するものとする

2-2)AMH高値を多嚢胞性卵巣所見の代わりに用いることができる。 AMHの測定時期は限定しない。 カットオフ値としてエクルーシスの場合は20-29才では4.0ng/mL以上, 30-34才では 2.8g/mL以上を用いる。

3-1)アンドロゲン過剰症は、血中アンドロゲン高値またはアンドロゲン過剰症で判定する。 血中アンドロゲンの測定には総テストステロンを用い、測定系の基準範囲上限で判定する

アンドロゲン過剰症は男性型多毛を用い、modified Ferriman-Gallweyスコア6以上を多毛ありとする。

3-2) LH高値は,LH基礎値高値 かつ LH/FSH比高値で判定し (エクルーシスの場合はLH9.9UmL LH/FSH比を1.51をカットオフ値の参考とする) 肥満例(BMI25.0以上)ではLH/FSH比高値のみでも可とする

3-3)内分泌検査は排卵誘発薬や女性ホルモン薬など、ゴナドトロピン分泌に影響を与えうる薬剤を直近1ヶ月以上投与していない時期に 1cm以上の卵胞が存在しないことを確認の上で行う。また、月経または消退出血から10日目までの時期は高LHの検出率が低いことに留意し、必要に応じて再検査を行う。

4)思春期症例(初経後8年、概ね18才未満)では卵巣所見およびAMHを用いず、1と3の2項目をともに満たす場合に「疑い」、1と3のいずれか1項目のみをみたす場合に「リスク」とする。

初経後1年未満は判定しない 初経後1年以上3年未満は21日未満あるいは45日を超える周期 初経後3年以上は21日未満あるいは38日を超える周期

5)クッシング症候群,副腎酵素異常,体重減少性無月経の回復期など.本症候群と類似の病態を示すものを除外する

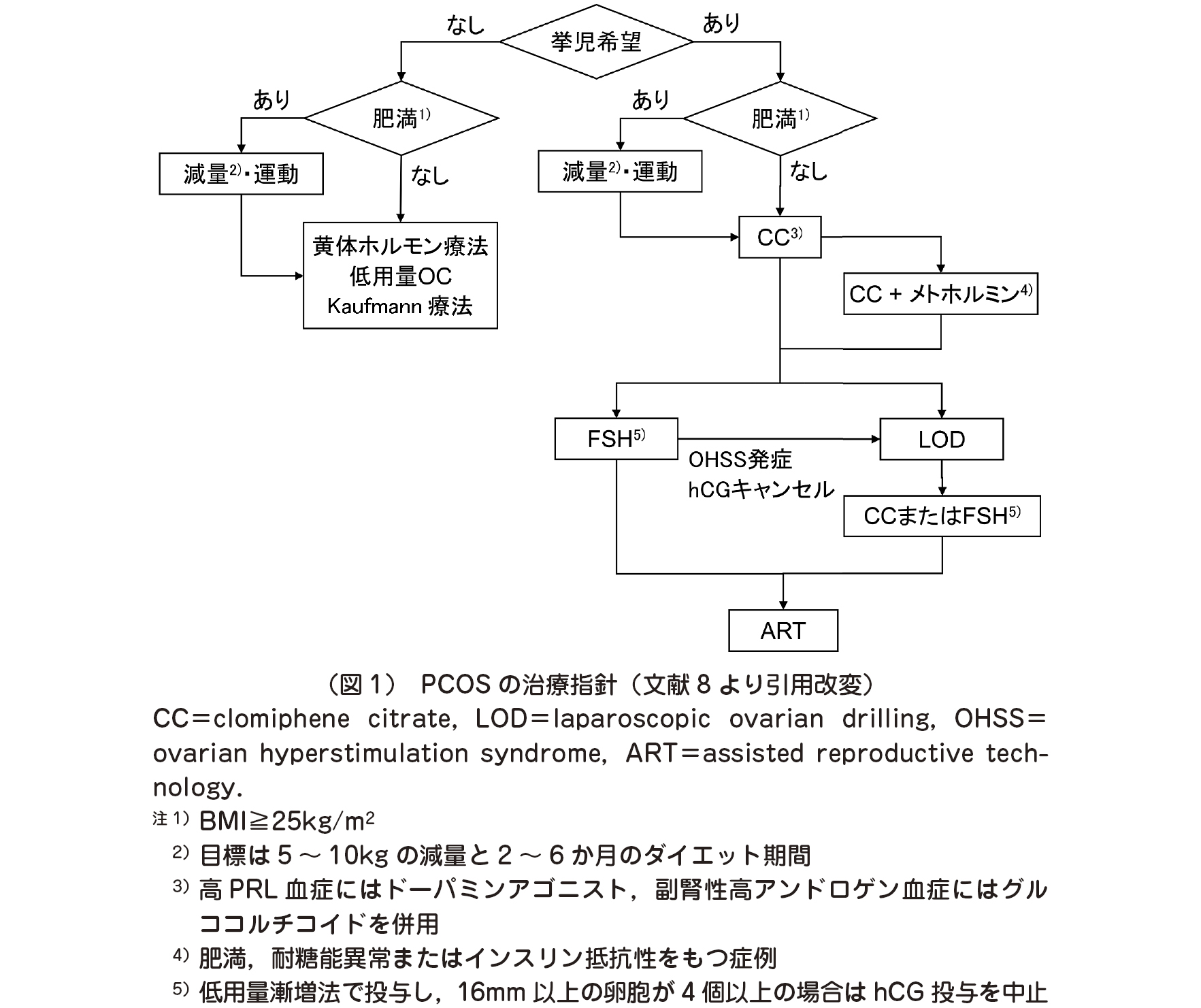

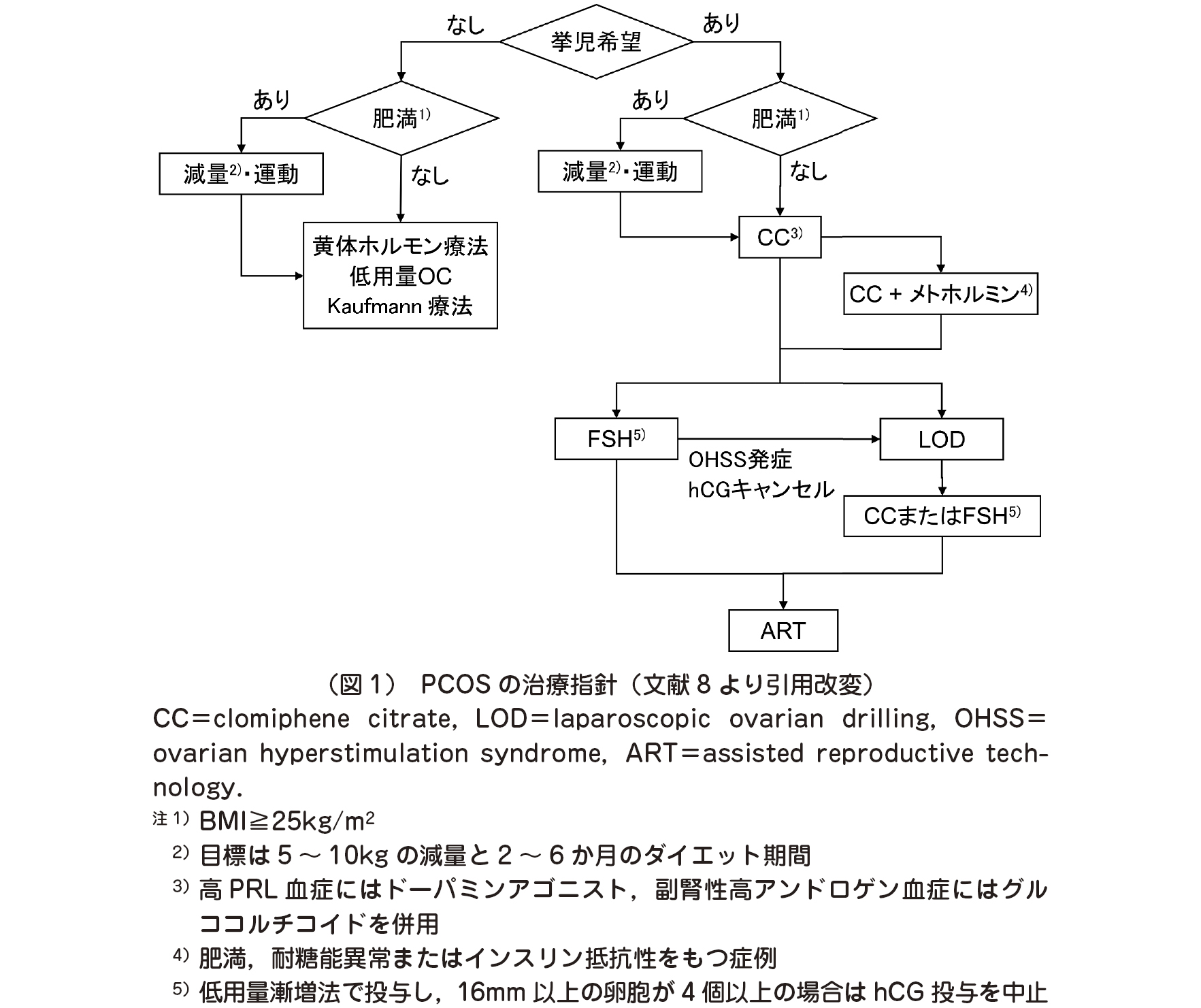

治療指針として、日本産科婦人科学会では

ということになっています。

OCとはピルのこと

黄体ホルモン療法っていうのは(排卵しないと卵巣から黄体ホルモンが出ないので)黄体ホルモンを外から補充して生理を起こす方法。(排卵誘発ではありません、かといって、自然の排卵を抑えるわけでもないので避妊にもなりません。ピルよりも身体に優しいとされています) (ホルムストローム療法とも呼ばれます)

カウフマン(Kaufmann)療法っていうのは黄体ホルモン療法だけでは生理が起きない方に ピルに使われるよりも弱い卵胞ホルモン剤を併用して、生理を起こすものです。(避妊にはなりません)

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

ドーパミンアゴニスト:以前はブロモクリプチン(パーロデル)を使いましたが、最近はカベルゴリン(カバサール)が多く使われます。

血糖値を下げるホルモンのインスリンが効きづらくて、インスリンを多く必要とする方々がいて、 そういった方々は

「インスリン抵抗性がある」 といいます。

多のう胞性卵巣とインスリン抵抗性には関係があると考えられています。(外陰部、首回り、脇の下などに色素沈着があることをacanthosis nigricansといいまして、インスリン抵抗性の印とされています。 PCOSの方によく見られます)

CCはクロミフェン(クロミッド)のこと、排卵誘発剤です。(令和4年4月よりレトロゾール(フェマーラ)という薬も保険適応になりました。上記指針の際にはまだ保険適応でなかったので、載ってないです)

メトホルミンというのはメトグルコのこと(これも令和4年4月よりインスリン抵抗性のある多のう胞性の方への排卵誘発補助に保険適応になりました。)

FSHは卵胞刺激ホルモン(の注射)

LODというのは腹腔鏡下に卵巣に電気メスで穴をいくつも開ける手術のこと(Laparoscopic ovarian drilling)

半年ぐらい排卵しやすくなるといわれています。

ARTというのは生殖補助医療(体外受精など)のことです。

グルココルチコイドというのはステロイド剤です。

米国産婦人科学会では 以下のようにいわれています。

(レベルAっていうのは はっきりと証明されていること。 レベルがB→Cとなるにつれて怪しくなってきます。)

○レベルA (正しい・強く推奨する)

·食事療法とともになされる運動量の増加は糖尿病リスクを薬剤療法と同等あるいはそれ以上に低下させる。

·インスリン感受性を高める薬剤(メトホルミン)によりもたらされるインスリン感受性の増大は,循環血中のアンドロゲン濃度を低下させ,排卵の割合を改善し,耐糖能を改善する。

·PCOSの女性に対しての排卵誘発のための薬剤は,第一にレトロゾールを考慮すべきである。 その理由は, クロミフェンを使用した場合に比較して, レトロゾール使用時の生産児数がより多数であることによる。

○レベルB (たぶん正しい・推奨する)

·PCOSの診断をもつ女性に対しては 75 g糖負荷および2時間値血糖により2型糖尿病および耐糖能障害のスクリーニングを行う。

·PCOSのある女性に対しては,BMI,空腹時脂質 および リポプロテイン値によりmetabolic syndrome risk factorsをみる。

·体重の減少は妊娠率の改善,多毛症の減少,耐糖能の改善,脂質の改善を伴う。

·メトホルミンにさらにクロミフェンを加えることにより、妊娠率は改善するが、その改善は特にPCOSのある肥満女性においてより著しい。

·クロミフェンまたはレトロゾールを使用しても妊娠に至らないときには,第二の手段として,外部からの(薬剤の)ゴナドトロピンの使用, または腹腔鏡による卵巣手術(LOD)を試みる。

○レベルC (専門家の意見)

·低用量ピルの使用は,長期的な管理のために多く使用され、月経障害の一時的な治療に使用される. これは月経に問題のあるときの第一選択の(主要な)治療法である

·先天性副腎増殖症およびPCOSの診断が疑われる一群の女性では17-hydroxyprogesterone値を調べる.

·PCOSの女性にゴナドトロピン(hMGとかFSHの注射のこと)を使用するときには,低用量で使用する

·PCOSによる多毛症に対する主要な治療法は明瞭ではない

体重が多めの方は日々の食事に気をつけて減量、そして運動しましょう。

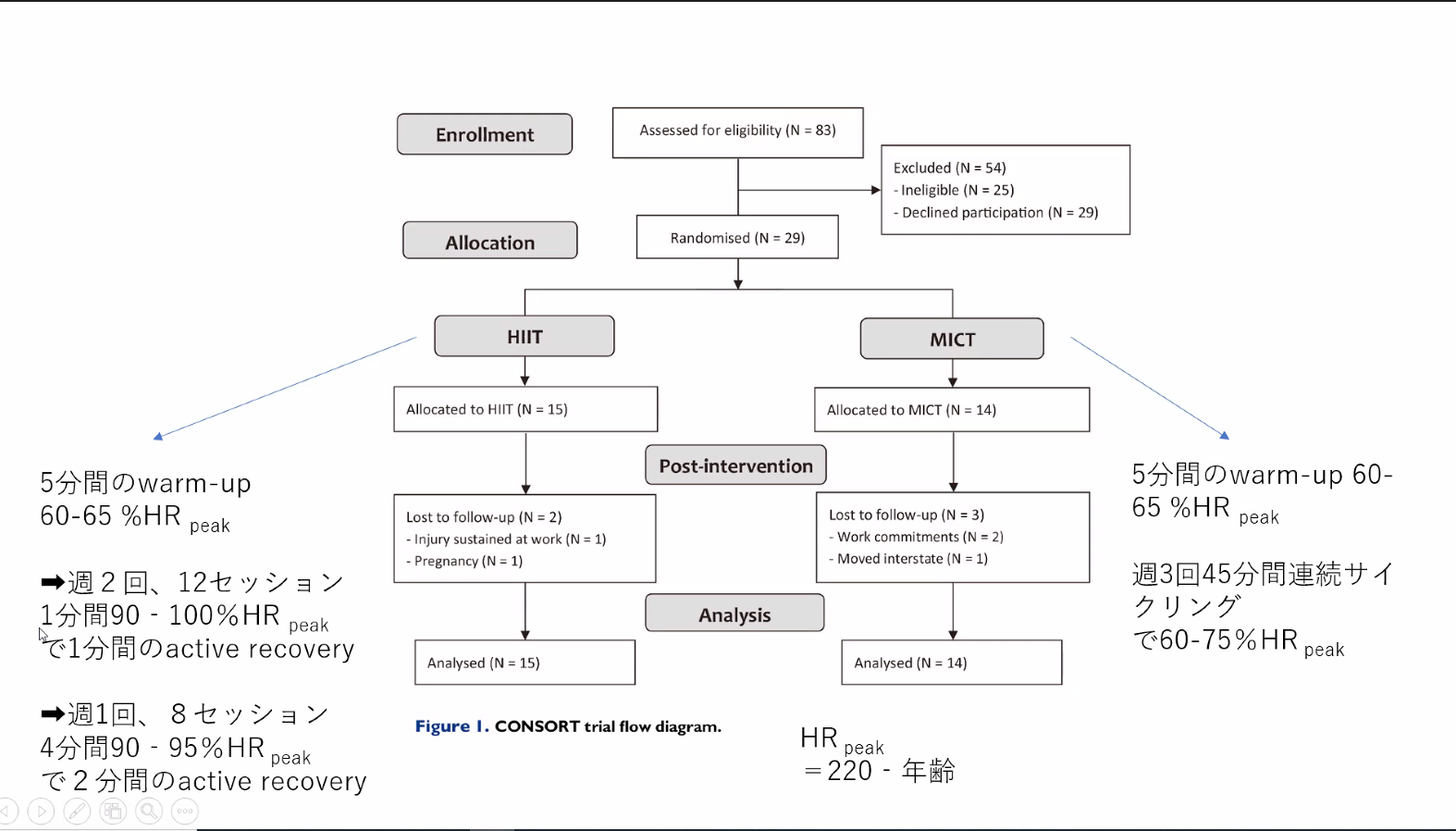

あまり激しくない運動を1時間とか続けるよりも 心拍が(220-年齢)ぐらいまであがるほどの激しい運動を(1分間激しい運動をして1分休むというように)繰り返す、HIIT (high intensity interval training)の方が効果があると言われています。

太っていない多嚢胞性卵巣という、日本に多いタイプの方もこのような運動をするといいという意見もあります。

漢方が効いて、排卵しやすくなる・排卵する方もいます。 (東アジア人の多のう胞性卵巣は、他の人種の多のう胞性卵巣とは種類が違うのかも知れませんし)